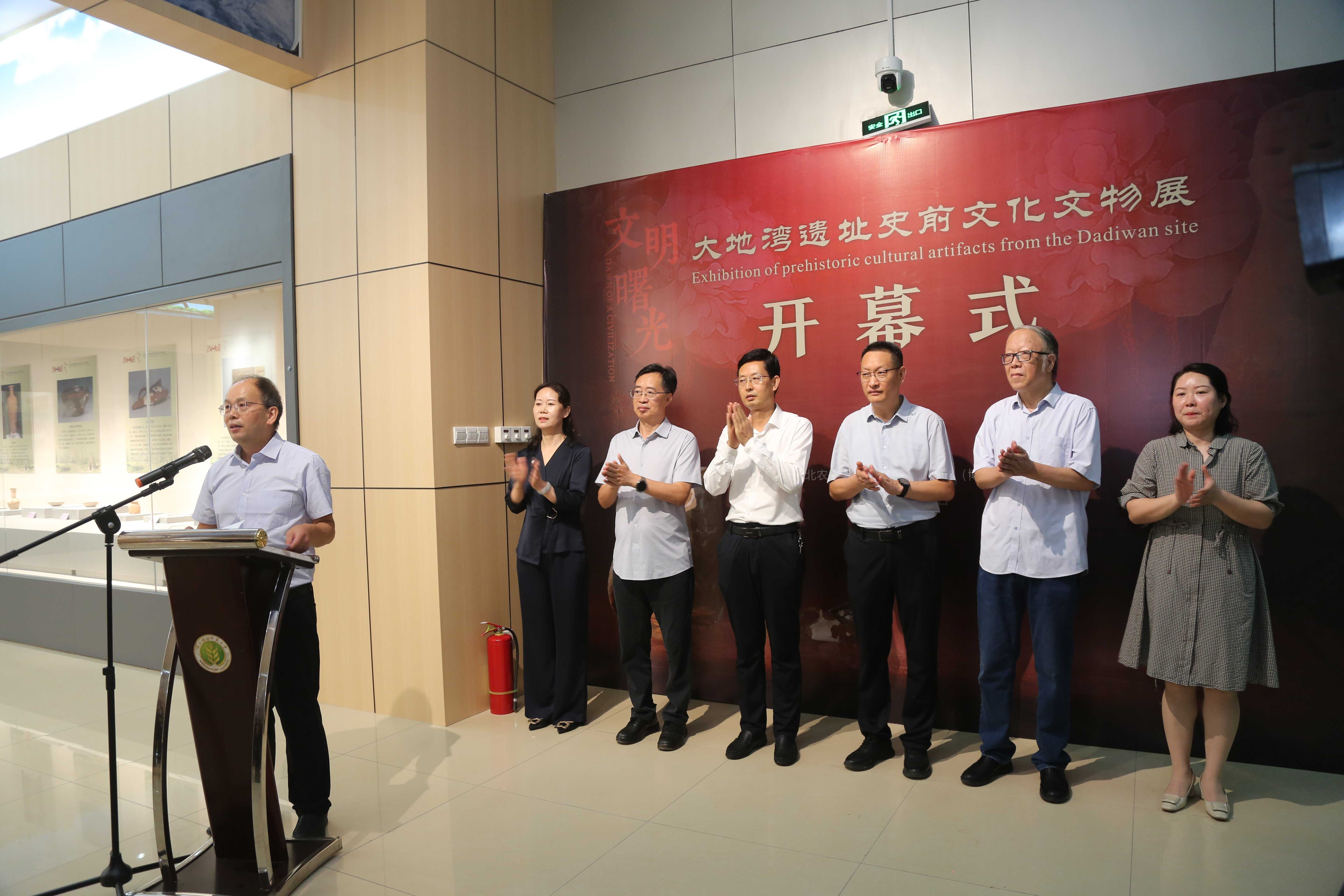

9月15日上午,由西北农林科技大学农林博物院(博览园)与甘肃大地湾文物保护研究所联合举办的“文明曙光——大地湾遗址史前文化文物展”开幕式在中国农业历史博物馆二楼临展厅举行。杨凌示范区党工委委员、管委会副主任张小明,西北农林科技大学党委常委、副校长孙马,陕西省博物馆协会副会长谭前学,天水市文化和旅游局党组成员、副局长王亚梅,甘肃大地湾文物保护研究所所长郭四亮,中国农业历史博物馆馆长樊志民等领导嘉宾出席,人文社会发展学院、园林艺术学院师生代表,校内大学生社团成员及博览园工作人员等200余人参加了开幕式,共同见证展览启动。本次展览分四个部分共展出117件文物,为我校师生及社会公众搭建起一座跨越时空的史前文明对话桥梁。

大地湾遗址作为黄河流域极具代表性的新石器时代大型聚落遗址,拥有距今8000年至4800年完整且连续的文化堆积层,被誉为“华夏文明之源、中华彩陶之始”,相关考古发现获评“20世纪中国考古大发现”。本次展览分“石成大器”“刻骨为器”“简服美饰”“陶风彩韵”四个单元,共展出石器、骨器、陶器等文物117件,充分展示了大地湾史前人类的生活百态。

西北农林科技大学党委常委、副校长孙马在致辞中表示,大地湾遗址蕴含的早期农业智慧、精湛建筑技艺与深厚文明基因,与学校深耕农业科教、传承农耕文明的使命契合。博览园作为高校博物馆,将史前文物“请进”校园具有,为师生提供直观感受史前文明的样貌,理解早期农业生产、建筑营造与社会生活的平台,让抽象的历史知识变得可触、可感、可知,搭建起中华优秀传统文化与现代教育深度融合的桥梁,助力学校创建国家一级博物馆。

天水市文化和旅游局党组成员、副局长王亚梅介绍了天水市考古发现,并介绍2024年9月习近平总书记在天水市考察时指出“伏羲庙具有很高的历史文化价值,要将这份宝贵文化遗产保护传承好,让祖先的智慧和创造永励后人,不断增强民族自豪感和自信心”,本次展览,正是对这一要求的具体实践,通过将大地湾珍贵文物请进高校博物馆,搭建起区域性文化遗产与高校交流对话的桥梁,让收藏在博物馆里的文物、陈列在大地上的遗产“活”起来,走进当代大学生的精神世界。

甘肃大地湾文物保护研究所所长郭四亮详细解读了大地湾遗址的文化价值,此次展览是大地湾文化首次走进高校,开创了馆校合作的新模式。展览通过文物实物及图片介绍呈现了史前农业生产的状态,是一堂中华民族农业史教育的生动课堂。

陕西省博物馆协会副会长谭前学表示此次展览的意义:“是陕甘两地文博力量的精彩联动。陕西与甘肃同为黄河流域文明发祥地,大地湾文明与半坡文化、石峁遗址等文化遗存相互呼应,共同串联起中华文明多元一体的发展脉络。此次展览让高校成为文化传播阵地,为公众尤其是青年群体触摸历史根脉、提升文化自信搭建了坚实平台。”

最后,杨凌示范区党工委委员、管委会张小明副主任在总结讲话中提到,4000多年前,周人始祖后稷在杨凌“教民稼穑”,开创中华农耕文明先河;如今,大地湾遗址的史前农业遗存与杨凌的现代农科智慧隔空对话,既是对农耕文明的传承与致敬,更彰显文化遗产赋能区域发展的蓬勃活力。

开幕式结束后,参加开幕式的领导、老师和同学们走进临展厅,由大地湾博物馆讲解员宋亚玲进行讲解,大家一起近距离观赏这些珍贵的史前瑰宝,了解文物背后的故事,开启了跨越数千年的文明探索之旅。本次展览展期将持续至10月10日,本次临展有助于公众深度读懂中华文明的深刻内涵,为传承中华优秀传统文化、推动跨区域文化交流合作注入新活力。